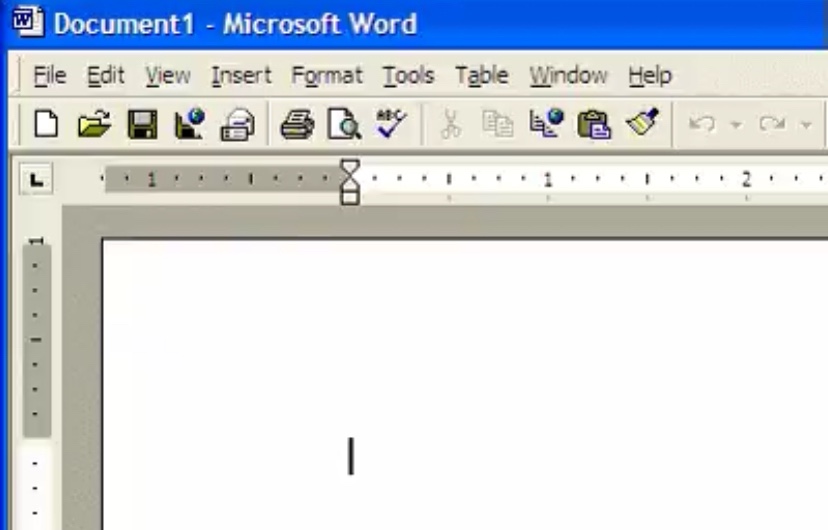

بانتظار أن تحطّ الكلماتُ مثل أسراب حمامٍ وتملأ هذا البياض الهائل أمامي على شاشة الحاسوب في رَمْشة عين، بانتظار أن تنبثق من هذا الفراغ الفضفاض كلمةٌ ما فتتزاحم وتتكوّم عليها الأُخريات حتّى يتجسّد ذاك المعنى الذي أطمح له ولا أعرف حتّى الآنَ كيف يبدو، بانتظار أنْ تخطفني من هذا الوجود سَكْرَةٌ لا أفيق منها إلّا وقد اِكتمل النصُّ الذي سأنسبُهُ ما حييتُ -بيني وبين نفسي- لذلك الضيف الغريب، وسأدلّل به أمام الناس على عبقريّتي وبراعة مخيّلتي وسَبْقي وتفرّدي، هكذا منذ أوّل النهار وما كلّت عيوني التائقةُ محدّقةً في هذا الخط العمودي وهو يومضُ مثل بابٍ سرّي أطمع بأن يُفتَحَ على غيبٍ مجهول، أو يستفزّ ذلك الهاجس الأخرسَ في صدري، وما يزال هذا البياضُ بدوره يجتاح المدى ويتّسع فيغمر محجري عيني ويسدّ عليَّ الأفق ويذكّرني بأوّل الثواني بعد الاستفاقة من حُلُمٍ مُضيء يعجز اللسان عن وصفه ويستعصي على الذاكرة حصر تفاصيله، أو بعد العودة من ذكرى باهرة ما فتأت تكتنز في تلافيفها كلّ هذا الضياء والحنان، هكذا أنتظرُ طويلا ما ظننتُهُ لي وليس هو من نصيبي، خبرا من غائب، تبريرا لاختفاء مفاجئ، صوتا من الضفّة الأخرى لا يسمعه سواي، نصّا ذهبيّا مفقودا مكتملَ الجوانب أستغني فيه عن الاشتغال، والتهذيب، والتشذيب، والتدقيق، والترقّب، والانتظار.. محضَ الانتظار.