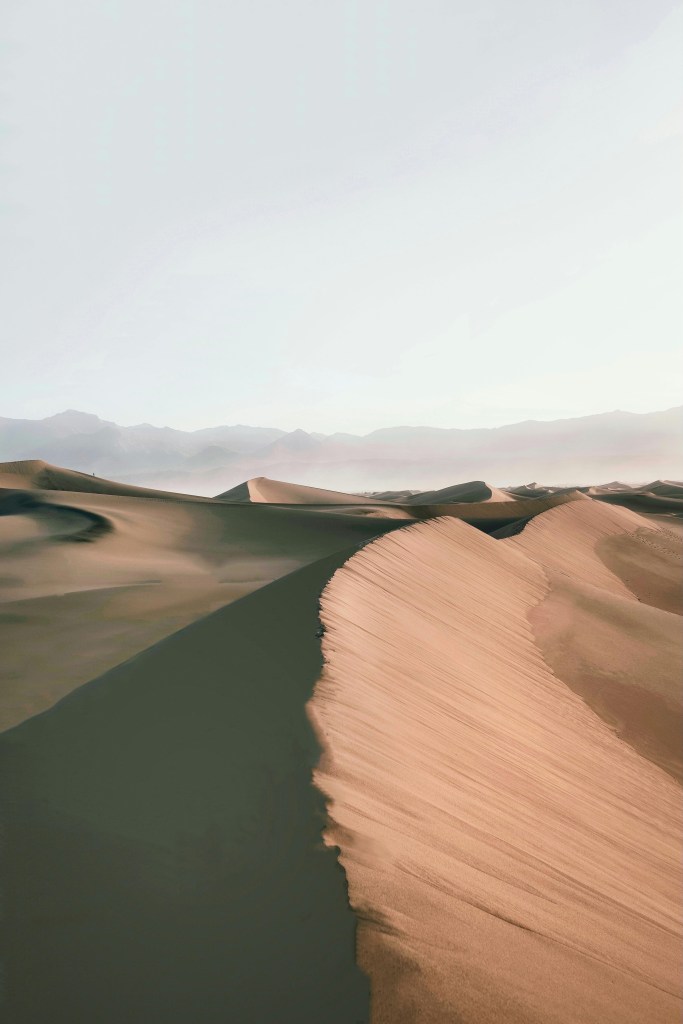

مِن آخرِ الشعراء الواقفين على آخرِ الأطلال في أقصى الأرض يرثون عهد الأيام الخوالي والحكايا السوالف، مِن آخرِ الآباء ما زالوا يحرسون في الخفاء بوّابات الأحلام وخزائن الذكرى ويدارون عن خاطر الأبناء ما لنْ يحسّوه إلا بعد فوات الأوان، من آخِرِ الأمّهات حتّام يغرِفْنَ من أعماق قلوبهنّ كل هذا الحنان وينسِجْنَ في سكنَاتِهِنَّ المطوّلة في صالات البيوت غلالةً من ذهب وبهاءً يربو عن النعيم!، مِن آخر الغُيّاب ما يزال يجرّ ظِلّه على صحراء الذاكرة ويمضي إلى حيثُ لا تستعيدُهُ الذكريات ولا الهواجسُ ولا الضحكات الناقصة المغلّفة بشيء من خوف غامض وقلق لا يُفسّر، من آخرِ الحالمين ما فتأ يرقبُ البشرى ويدّخر لساعة مجيئها أندى بسماته وأصدق خفقاته، من آخرِ المنتظرين على عتبات البيوت دون أن ينادي على أهلها، من آخر المغمورين بفيضانات الأسئلة المحيّرة العاجزين عن فكّ شفرة الحواجز المستعصية، من آخر المشغولين بتأجيل المجهول، الباحثين عن زمنٍ ما خارج الزمن، عن خطٍ موازٍ لا تجري عليه الأحكام، وعن لحظةٍ تشذّ عن ضجيج الآنيّ وقلق الحاضر؛ من أولئك كلهم لا يزالُ صدًى يرتدُّ ويرجِعُ، وضوءٌ يُنير ما أظلمَ وبهتَ وأوحشَ في مجاهل الذاكرة والروح..